桐乡这所百年老校,也曾有过初中部

记者 朱方红

学生在操场做早操。

教学楼。

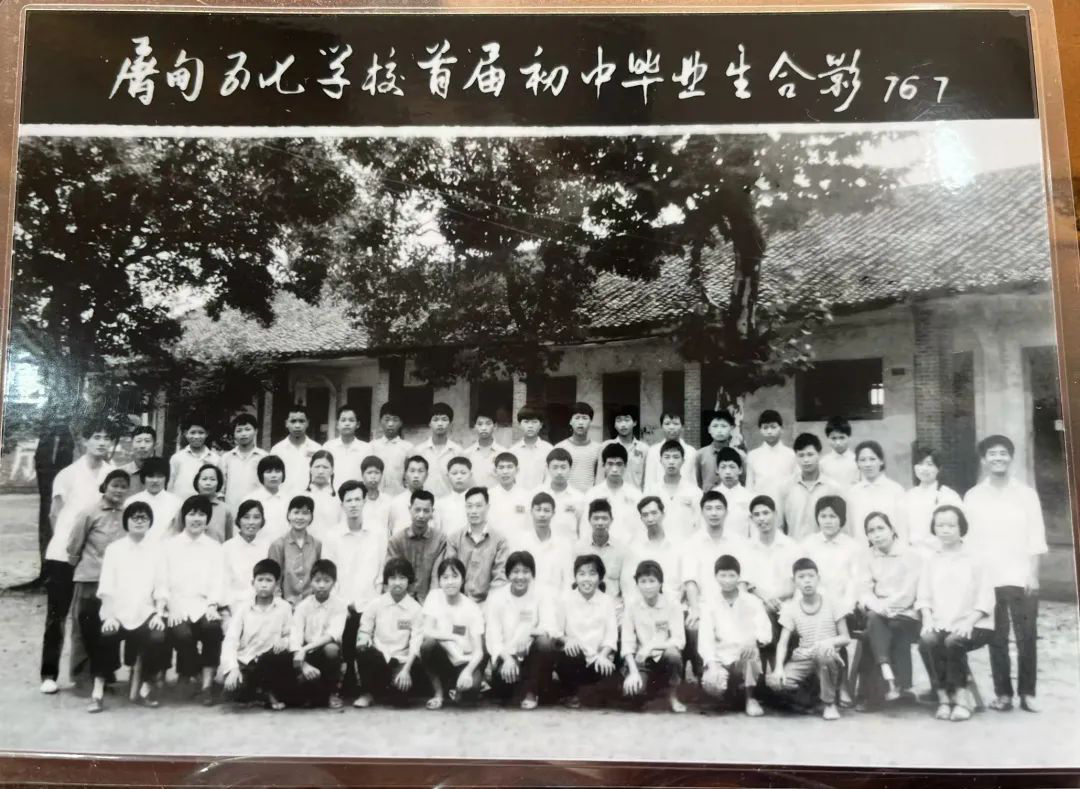

屠甸小学初中部首届毕业生合影。

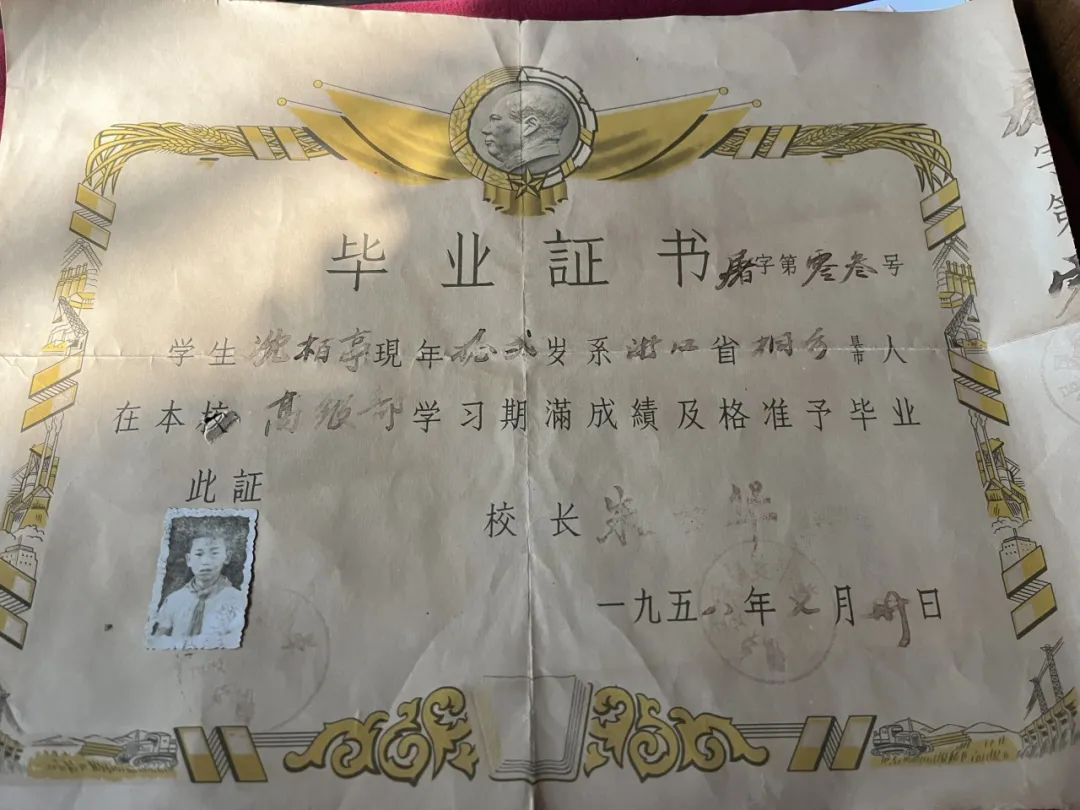

毕业证书。

校徽。

操场。

校门。

对于很多人来说,人生中最充实、最宝贵的时光莫过于在学校求学的日子,哪怕时间已经过去几十年,只要一聊起,记忆的匣子就会轻轻开启,往事也一幕幕浮现。

桐乡市屠甸镇完全小学,大家都习惯称呼它为“屠甸小学”,这里是很多屠甸人记忆里母校最初的模样,也是他们告别童年、迈向青春的地方。但很少有人记得,在这所百年老校里曾经也有初中部,今天,让我们跟随屠甸小学老师和校友的记忆,走进这所学校。

百年老校的前世今生

桐乡市屠甸镇完全小学是一所名副其实的百年老校。据现有资料记载,学校的办学历史可追溯到南宋末的“白莲书院”。

从南宋末“白莲书院”到清中期的“崇道堂”,经清末废科举兴新学,1905年正式改办“公立石泾两等小学堂”,1912年更名为“崇道小学”,新中国成立后正式命名为“屠甸镇完全小学”。

为了帮我们找到学校的确有过初中部的证明,屠甸小学校长陆顺生和退休教师沈林坤翻看了学校相关资料,并在校史沿革里找到了蛛丝马迹:据记载,学校于1969年改称“屠甸五七小学”,建立公社教革委和学校贫管会;从1974年下半年至1979年上半年,学校附设初中班级;1978年,恢复“桐乡县屠甸公社中心学校”名称,除管理各村小外,还兼管红卫、红旗2所初级中学(为了阅读方便,本文将当时屠甸五七小学里的初中部,统一称为“屠甸小学初中部”)。

承载无数人的情感和回忆

“我们在上世纪70年代初参加教育工作时,看到历经沧桑的屠甸小学老校区十分简陋。校门仍然朝北,出门可以看到寺桥,进门上南右手边第一间是会议厅,接着是朝东一排教室,路东中间为教师办公室,往东是教工食堂、敞开式操场……”屠甸小学退休教师陈林松在他写的《从崇道小学到屠甸镇小》文章里,记载了他记忆里学校的建筑格局。

回忆50年前的求学历经,今年60多岁的校友姚金坤记忆犹新,那时的他是屠甸小学初中部的首届毕业生,也是这个班的班长。

在姚金坤的记忆里,那时的屠甸小学初中部,在镇区山门街大桥的南堍,即现在屠甸镇社会治理中心往南一点的位置。在校史资料里这样记载,因长山河拓宽工程,校门改朝西侧,之后校门还改成朝南方向,再后来就搬到了现在屠甸小学的位置。

“当时,因为初中阶段的学生人数比较多,屠甸中学2个班容纳不下,就在屠甸小学初中部、红旗中学、红卫中学各开了1个班,每个班都有50多名学生。”姚金坤回忆说。

为了更好地还原当时屠甸小学初中部的模样,热心的姚金坤还邀请了3名老同学,一起回忆他们的学习生活,让50年前的校园生活变得丰富饱满起来。

“我们班主任名叫潘梓英,是一名女教师,她负责教我们的语文和英语,数学老师是黄芝芬,美术老师是徐仁武,中途还来过一名英语代课教师。”

“教师们都非常敬业,遇到学习跟不上的学生,放了学也会把他们留下来,进行单独辅导。”

“印象里,当时的学费是1.5元,家里有困难的同学可以去所在大队打申请报告,要求减免部分学费,根据家庭条件困难程度减免0.5元至1元。”

“我们那时候穿的衣服都是用家里织的土布做的,鞋子也都是布鞋,全是靠家里人自己动手来做。”

“当时我们上学的书包也是妈妈亲手缝制的,用的依旧是土布,五颜六色也挺好看。”

“14岁时,我正好读初中,家里人给我做了一件‘的确良’衣服,平常都舍不得让我穿,只有逢年过节才能穿。每次衣服穿完洗干净后,会先放在席子底下压平,再放进柜子里。”……4名老同学你一言我一语,回忆着他们初中时的点点滴滴。

根据他们的聊天,我们可以了解到,当时他们学习很轻松,每天只有4节课,上午下午各2节,上下学都是同学们结伴一起走。那时候,学校不提供午饭,大家都是回家吃,每天还有20分钟的毛笔字课。每周一次的劳动课,不是到田坂里跟着农民干活,就是去学校的农耕地里割草、喂羊……

在几个老同学的记忆里,在学校里不仅读书很愉快,课余活动更是十分丰富。有一年,学校还组织了一次远行,全班学生背着被褥排着队徒步前行,路途中还设置了障碍物,学生需要通过挖“地雷”、爬铁丝网等来通过障碍,最后还一起烧了野火饭,既让他们体验了远行的快乐,也让他们各方面的能力得到了锻炼。

“当时,我还参加过一次手扶拖拉机培训,是老师亲自带队,带着我们几个同学去晏城的加工厂里学习,最后我们都拿到了证书。”这一经历,让今年60多岁的沈永良记忆尤为深刻。

“我们上学时,老师上课都是讲方言的,我们现在的普通话完全是靠自学。”“当时,大家的经济条件都差不多,没有特别好的,大家舍不得买蜡烛,多是用洋油灯照明,条件差点的同学甚至连洋油灯都用不起,只能在菜籽油里面放根棉纱当灯用。”……

在姚金坤的记忆里,他们每天下午3点不到就放学了,有时还要去大队里赚工分。那时候,虽然日子过得辛苦,但没有什么学习压力,想学就好好学习,不想学了就回家干农活。2年的初中生活里,首届初中班的50多名学生里陆陆续续退学走了好几个,也有一些考上了高中……

一晃,近50年时间过去了,老同学们依旧有说不完的故事,他们期待着到2026年时,能开个50周年的同学会,再好好讲讲当时的读书故事。

(本版照片由受访者提供)

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体